|

|

|

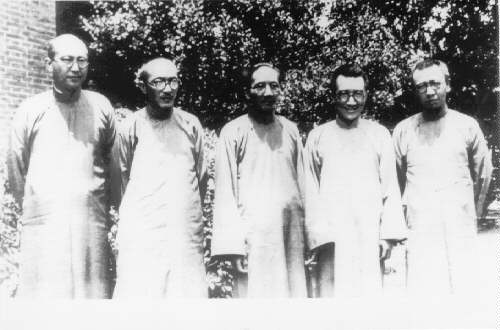

| 《读书》一九九九年第三期有陈红民先生一文:《智者千虑》。主要意思是说当年蒋介石请胡适入政府,作为一个独立的自由主义知识分子,虽然胡适最终没有“被湿了羽毛”,但“胡适怦然心动,有欲迎还拒之态,虽然属人之常情,但也可见在一定条件下,修炼了三十年的‘独立地位’是可以放弃的,‘诤友’也能成‘战友’。” |  左起:高一涵 胡适 马君武 蔡元培 丁毂音 |

陈先生文章所用材料都是过去常见的,要说新材料的话,就是他用了陆锵回忆录中关于胡适在这一件事上的表现,或者说失态。关于陆锵对这一件事的回忆,我虽然没有见到,但从陈先生引述的那些文字中,我以为只是回忆而已,从学术研究的角度说,在没有其它材料支持的情况下,只可作为一个孤证来参考,以此孤证推断胡适在这一件上的态度,甚至人格,我以为是不可以的。关于陆锵这一回忆的真实性问题,我们留待以后再说,现在可以先说胡适在蒋介石请他入政府这一具体事情上的态度和人格了。

在说这件事之前,应该先说明我对于中国现代历史的一个基本态度。我以为,我们研究历史的人,在进入具体的历史事件之前,不能先存了成见,比如事先设定好谁是好人或者坏人,然后就以这样的思维去判断和评价历史,现在许多研究胡适的人和他们的著作,在这一点上,都做得不好,比如耿云志、易竹贤、胡明、欧阳哲生、沈卫威诸先生,因为在他们的著作中,叙述历史事件时,他们的思维方式还没有完全改变过来,他们对于胡适已有了很多客观的评价,但还不能有持平之论,因为在他们的思维中,还存有以政党一时的成败来判断事非的逻辑,这在很大程度上影响了他们对于胡适的评价。关于蒋介石邀请胡适入政府,我个人的看法是:对此要先有了解之同情,不能因为我们对于蒋介石固有的评价,就先入为主,以为他所做的任何选择都是虚假的,一点诚意都没有,我们不能这样来看历史,不能这样评价一个历史人物。

四十年代末蒋介石在请胡适入政府这一点上,作为个人,我现在还看不到他在动机上有什么不纯的地方,他的这种选择是出于什么考虑,成功与否,史家自有公论,我不敢赞一词。但从我已看到的史料来说,我们不能下一个结论,说他是毫无诚意的。说他没有诚意,不符合常识,因为这种事情绝不是可以随便说着玩的。《王世杰日记》中有这样的记载:新行政院人选中非国民党之政务委员共九人。对当时国民政府的改组,也要靠事实来下断语。对于这次改组,王世杰在他的日记中曾记下了陈光甫的一个看法:“晚晤陈光甫,彼云国民党今日自动取消一党专政可说是一种不流血的革命。(《王世杰日记》手稿本第六册第五十三页,台湾中研院近代史所)胡适对于这次国民政府改组的评价是:“这是近代政治史上的一件希有的事:一个政党抓住政权二十多年了,现在宣告自己取消一党专政,而愿意和别的政党共同担负政权。”(《胡适之先生年谱长编初稿》第六册第一九六二页)胡适认为,这是国民党从苏俄式的政党回到英美式的政党的开始。胡适对于蒋介石和国民党的看法,在他同时代的自由主义知识分子当中是很有特点的,这就是他认为国民党在走宪政道路这一点上是有诚意的。一九四七年四月十日,胡适在给傅斯年的一封信中曾说过他的这个看法,他认为:“至于政治情形,我总觉得我在海外九年,看事理比较国内朋友似稍客观,故对蒋公,对国民党,都比一般的朋友比较宽恕。我并不否认你的‘经验’主义,但我因为没有这九年经验,故还保留一点冷静的见解。”(《傅斯年文物资料选辑》第一五七页,台湾中研院历史语言研究所编)那时傅斯年主张没收孔宋家产,对此,胡适是不同意的,不是因为他同情孔宋,而是因为这样做,没有法律上的根据,很容易成为一种“清算”。

从中国现代历史的事实看,国民政府在请文人入政府这一点上,是有传统的,胡适他们当年提倡好政府主义,后来政府做了让步,翁文灏、吴景超、罗文干等清华教授都曾有过从政的经历,这是三十年代,到了四十年代,蒋廷黻、吴文藻、何廉等清华、南开的教授也有不少入政府的。那时国民政府也请过政治学者萧公权,是他没有答应。学者从政的得失可以讨论,但在请不请他们入政府这一点上,我们不能较易说这是没有诚意的,这不需要讲出多少道理,只要看大量存在的事实即可。

许多对中国现代自由主义知识分子有看法的人,总是要找出各种理由来否定掉这些知识分子身上的独立性,以为他们那种独立性是虚伪的。对于中国现代自由主义知识分子和政府之间的关系,我们不能只看见他们和政府合作,就以为他们是卖身投靠了,而更要看他们给政府出的是什么主张,这些主张与他们一惯的思想是否相符。就以胡适和傅斯年来说,蒋介石个人对他们确实有知遇之恩,但他们并没有因为这层关系,就放弃了自己的独立性,也就是说,他们在向政府直言时和他们在野时的主张是一致的。从胡适和傅斯年一生的政治选择来说,他们的自由主义立场是没有改变过的。

蒋介石请胡适入政府之前,曾和傅斯年有过一次长谈。一九四七年二月四日,傅斯年在给胡适的一封信中曾说过。

一月五日,蒋介石请傅斯年吃饭,问他意见。傅斯年就说了宋子文与国人为敌,实施宪政必须积极等意见。但在实施宪政这一点上,蒋介石不以为然。也就是在这一次,蒋介石问起了胡适组党的事,傅斯年说没有再和胡适说过,蒋介石说,可以请胡适再做考虑。就是在这封信中,傅斯年提出了他著名的“与其入政府,不如组党;与其组党,不如办报”的主张。在这次和傅斯年的谈话中,蒋介石提出要胡适担任国府委员兼考试院长。傅斯年当时就替胡适拒绝了。他说:“我当力陈其不便:自大言者,政府之外应有帮助政府之人,必要时说说话,如皆在政府,较失效用;即如翁 咏霓等,如不入党,不入政府,岂不更好?他说,并不请先生入党。我说,参加政府亦同------。自小言者,北大亦不易办,校长实不易找人,北大关系北方学界前途甚大。他说,可以兼着。我说不方便,且不合大学组织法。他说不要紧(此公法治观念极微)。如此谈了许久,我反复陈说其不便,他未放松。我答应写信通知先生,详述他这一番好意。”(《胡适来往书信选》下册第一七一页)

三十年代初,汪精卫请过胡适做教育部长,胡适没有答应。这次蒋介石来请胡适,胡适也没有答应,胡适历来就是这样。陈新民先生文章中认为这是胡适嫌官职小,不足以抗衡独立二字的尊严,这不是知人之论。胡适在抗战时出任驻美大使,用他的话说,这是战时征调,没有什么好说的。自由主义知识分子那时对国家的情感,非我辈今日所能理解,我们更不能以调侃的语气对他们的选择表示轻蔑。

胡适在见到傅斯年信两天后,就给他回了一信。表达了他正因为很愿意帮国家政府的忙,所以才不愿入政府的理由。对蒋介石的厚意,胡适也十分感谢。然后他就说:“我在野,──我们在野,──是国家的、政府的一种力量,对外国,对国内都可以帮政府的忙,支持他,替他说公平话,给他做面子。若做了国府委员,或做了一院院长,或做了一部部长,-----结果是毁了我三十年养成的独立地位,而完全不能有所做为。结果是连我们说公平话的地位也取消了。──用一句通行的话,‘成了政府的尾巴’!------这个时代,我们做我们的事就是为国家,为政府,树立一点力量。”(同上第一七五页)

二月二十日,傅斯年又给胡适一信,说他日前又见到蒋介石,当时陈布雷也在,说蒋介石还是要胡适出来,并说了“撑面子,要如此”的话。傅斯年告诉胡适“撑面子”倒是“真话真意”。(同上第一七六页)蒋介石要请胡适入政府,是通过胡适的两个好朋友傅斯年和当时的外交部长王世杰来说的,从现在能看到的材料,胡适在不入政府这一点上是很坚决的。《王世杰日记》记载:“昨晚与胡适之长谈,彼不愿接受蒋先生之邀约,拒绝担任考试院院长,亦不愿任未来国民政府委员会委员。予以其用意在保持独立地位以便随时为政府助,故未强劝。”(第六册第三十一页)《胡适的日记》(台湾远流出版社,手稿本,第十五册)在同一天记有:“今天又与雪艇细谈。”然后在日记中摘要抄出了他给王世杰的信。这是傅斯年给胡适写信的两天后以后,即二月二十二日夜间。胡适给王世杰的信中说:“今日分别后细细想过,终觉得我不应该参加政府。考试院院长决不敢就,国府委员也决不敢就。理由无他,仍是要请政府为国家留一两个独立说话的人,在要紧关头究竟有点用处。我决不是爱惜羽毛的人,前次做外交官,此次出席国大,都可证明。但我不愿意放弃我独往独来的自由。”(胡颂平《胡适之先生年谱长编初稿》第六册第一九六零页)

胡适三月十三日的日记中记载,他在南京参加中基会理事预备会时:“晚八点,蒋主席邀吃饭,先约我小谈。我申说我的意见请他不要逼我加入政府。他说,你看见我的信没有?是托何市长转交的。我说没有,他最后说:如果国家不到万不得已的时候,我决不会勉强你。我听了很高兴。出来时对孟真说,‘放学了’!”(日记第十五册)

三月十七日胡适的日记记载:“我以为是‘放学了’,其实不然。今日雪艇奉命来谈,说,院长不要我做了。只要我参加国民政府委员会,做无党无派的一个代表。我再三申说不可之意:国府委员会为最高决策机关,应以全力为之,不宜兼任。”(日记第十五册)

三月十八日的日记中记载:“下午四点,蒋先生约谈,他坚说国府委员不是官,每月集会三次,我不必常到会,可以兼北大事。我对他说,现时国内独立超然的人太少了,蒋先生前几年把翁文灏、张嘉 、蒋廷黻、张伯苓诸君都邀请入党,已选他们(廷黻除外)为中委,这是一大失策。今日不可再误了。他承认那是错误。但他一定要我考虑国府委员的事。我辞出时,他送我到门,问胡太太在北平吗?我说内人临送我上飞机时说‘千万不可做官,做官我们不好相见了!’蒋先生笑说:‘这不是官!’”(日记第十五册)

三月二十日,胡适又给王世杰写了信,并说:“老兄若能替我出点大力,免了我,我真是感恩不尽。”(《胡适之先生年谱长编初稿》第一九六三页)

三月二十一日,胡适又通过教育部长朱家骅转给蒋介石一信,他在信中说:“在京两次进谒,已力陈适不能参加政府之苦衷,北归后始读公三月五日手示,极感厚意,但反复考量,并曾与北大主要同事商谈,终决适不应参加国府委员会。”(同上第一九六三页)

一九四七年十二月十七日,胡适在南京又给王世杰写了一信,讲了三条理由恳请王世杰向蒋介石陈说,不要期望他出来。胡适说:“第一我受命办一个学校,不满一年半,未有成绩,就半途改辙,实在有点对不住自己,对不住国家。在道义上,此举实有不良的影响。第二,我今年五十七岁了,馀生有限,此时改业,便是永远抛弃三十多年的学术工作了。------第三,我自从一九四二年九月以来,决心埋头治学,日夜不懈,总想恢复我中断五年的做学问的能力。此时完全抛下,而另担负我整整五年中没有留意的政治外交事业,是作其所短而弃其长,为己为国,都无益外。”(同上第六册第二零零三页)

可以这么说,在这次蒋介石请胡适当考试院院长和国府委员的问题上,胡适本人和他的北大同事,一直是不同意的,概括说,一是因为北大的事,那时胡适才回北大不久,二是这种选择不符合胡适一生的自由主义立场。陈新民先生说蒋介石以为这是胡适嫌考试院院长官太小,是虚衔,才又以行政院院长相许,可以说纯粹是妄加猜测,没有一点根据。

蒋介石要胡适当行政院院长一事,也不是如陈新民先生所说的那样,胡适也不可能是陆锵笔下的那个样子,可以这么说,那种对胡适的评价,还是偏见所造成的。

一九四八年三月三十日,第一届国民大会第一次会议举行第一次预备会议,公推胡适为临时主席,讨论大会主席团选举办法。胡颂平在《胡适之先生年谱长编初稿》中说:“这天早上蒋主席对王世杰说,他曾考虑了多时,他不愿当选总统,但愿担任行政院长;他的意思在现行宪法之下,他如担任总统,将会受到过大的束缚,不能发挥他的能力,戡乱工作将会受到影响;所以他想请先生为总统候选人,要王世杰去和先生商洽”。(第六册二零二二页)王世杰和胡适商量后,胡适对于蒋介石的意思甚可钦佩。只是觉得自己的身体不甚健康,又怕他的性格不能充分和蒋介石的性格协调,颇为犹豫疑。但允考虑后答覆。这个情况是当时参预其事的人对胡颂平讲过的。

《胡适的日记》同一天的记载是:“下午王雪艇传来蒋主席的话,使我感觉万分不安。蒋公意欲宣布他自己不竞选总统,而提我为总统候选人。他自己愿做行政院长。我承认这是一个很聪明,很伟大的见解,可以一新国内外的耳目。我也承认蒋公是很诚恳的。他说:‘请适之先生拿出勇气来’。但我实无此勇气!”(第十六册)据胡颂平说:“这天早上,王世杰向蒋主席报告昨天洽谈的经过。蒋主席要王世杰力促先生鼓起勇气,劝他接受。午后三时,王世杰再和先生详谈。到了晚上八点时,王世杰继续恳劝先生,才说让蒋主席决定,表示可以接受了。但先生接着说:‘蒋先生如有困难,尽可另觅他人,或取消原议,我必不介意。’王世杰当下报告了蒋主席,蒋主席说:‘很好,我当召集中央执监会议,由我提出。”(同上第二零二三页)

同日《胡适的日记》中记载:“晚上八点一刻,雪艇来讨回信,我接受了。此是一个很伟大的意思。只可惜我没有多大自信力。故我说:‘第一,请他考虑更合适的人选。第二,如有困难,如有阻力,请他立即取消。‘他对我完全没有诺言的责任。”(第十六册)胡颂平说:“四月一日,先生去看王世杰,说他昨天的决定,未免太匆促了。他曾细细想过,总觉得他的身体健康与能力不能胜任,要请王世杰再向蒋先生郑重申述‘最好能另觅他人’的附带意见。”(第六册第二零二三页)

四月一日《胡适的日记》中记载:“我今晚去看雪艇,告以我仔细想过,最后还是决定不干。昨天是责任心逼我接受,今天还是责任心逼我取消昨日的接受。”(第十六册)

四月三日,胡颂平说:“王世杰见到蒋主席,说推选先生为总统候选人的事,他前晚答应之后,又不免迟疑起来的话。”(第六册二零二三页)同一天胡适还对胡颂平说;“昨天夜里,蒋先生约我到他的官邸谈了很久。他将于国民党中央执行委员会全体会议里提名我为总统候选人。他说在这部宪法里,国家最高的行政实权在行政院,他这个人不能做没有实权的总统,要我担任行政院长。蒋先生的态度如此诚恳,我很感动,于是我说,‘让蒋先生决定吧。’说到这里,先生很风趣的接着说:‘我这个人,可以当皇帝,但不能当宰相。现在这部宪法里,实权是在行政院,──我可以当无为的总统,不能当有为的行政院长;只怕这个消息传出去,一定有许多新闻记者和不相干的人来访问,这里是不能再住了,我不得不作一个短期的流亡。我马上要到徐士浩先生家中去暂避几天’。先生把徐家的电话号码数开给我,又说:如果骝先先生(当时的教育部长)问起我,你可以告诉他。’”(同上第二零二四页)胡适说完之后,又自己拟了一个给北大郑天挺等的电报稿子,说明不能早日回去,叫胡颂平用部中的密电码拍发。

胡颂平说:“四月五日,蒋主席约王世杰去谈,说他的计划是无法实现了。一是党内同志不赞成,二因如他拒绝为总统候选人,必有别人出来竞选总统,将来的结果必定很坏。王世杰退出之后,当下就看先生,把经过的实情对先生说了。这时国内外记者,已有泄露蒋主席即将推荐先生为总统候选人的消息。现知此议已成过去,真有如释重负的轻松,特别愉快。”(同上第二零二五页)

胡适同日的日记记载:“我的事到今天下午才算‘得救了’。两点之前,雪艇来代蒋公说明他的歉意。”(第十六册)

四月六日,胡适又给北大郑天挺发了一个电报,让他告诉朋友们,此次风波已经平静。

四月七日胡适生病。

四月八日,胡适带病出席了蒋介石的邀请,他在日记中说:“蒋公向我致歉意。他说,他的建议是他在牯岭考虑的结果,不幸党内没有纪律,他的政策行不通。我对他说:党的最高干部敢反对总裁的主张,这是好现状,不是坏现状。他再三表示要我组织政党,我对他说,我不配组党。我向他建议,国民党最好分化作两三个政党”。(第十六册)

以上就是胡适在一九四七年和一九四八年间就蒋介石要他入政府时的一些具体情况。从这些情况中我们可以看出,无论是蒋介石还是胡适,彼此之间没有欺诈,他们每个人的处境不同,但都在自己的处境中努力完成自己的角色。在胡适和蒋介石之间,一切都是坦诚的,蒋介石从没有骗过胡适,他没有讳言自己想做行政院长这一事实,事后的结果如何是另一回事,但我们不能因为这件事最终没有成功,就怀疑他们在这件事上的诚意。

陆锵在他的回忆录中那样写胡适,我以为是没有什么根据的。可以设想,胡适如果在那时见过了陆锵,他不会不记在自己的日记中,他既然连这次事件的任何细节都记在了自己的日记中,为什么就没有记下与陆锵见面的的事呢?说四月一日胡适见过了陆锵,晚上胡适又去见了王世杰,好象胡适像一个小丑一样,这完全不符合胡适一向的为人原则,那时这件事是很大的机密,胡适不会轻易去见一个记者,他连和朋友联络都要用密码的。

陈红民先生文章是先把胡适想象成一个对于“做政府的头”很有兴趣的人,然后以此为逻辑去推断胡适的人格,这是不符合当时历史事实的。虽然陈红民先生没有彻底否定胡适,但他在叙述和评价此事的的过程中,对胡适人格的判断是没有事实依据的,胡适不是一个没有缺点的人,但我们今天不能像陈红民先生那样来理解胡适。